« L’invisible, c’est ce qui est visible et qu’on ne peut pas voir. » Giovanni Anselmo 1 G. Anselmo, cité par Luc Lang, 2002, Les invisibles, éd. du Regard, Paris, p. 49.

« C’est vrai, j’y vois beaucoup de choses dans cet escargot ; mais, après tout, si le peintre l’a peint de cette façon, c’est bien pour qu’on le voie et qu’on se demande ce qu’il vient faire là. » Daniel Arasse 2 Daniel Arasse, 2006, On n’y voit rien — Descriptions, éd. Gallimard, Paris, p. 31.

Dans le premier film où Chaplin apparaît vêtu en vagabond (1914), l’acteur s’incruste littéralement dans le champ d’une caméra d’où il est systématiquement chassé par des hommes veillant au bon déroulement d’une compétition. Le réalisateur, Henry Lehrman, est alors censé filmer une course de voitures d’enfants à Venice. Le but de Chaplin est évident : devenir visible en entrant dans l’image. Ce qui le rend plus visible encore, dès la deuxième fois où il ressurgit dans l’image, est que, précisément, il n’y est pas invité. En disparaissant régulièrement dans le hors champ, Chaplin désigne également ce qui constitue l’essence même de l’image (cinématographique) : l’oeil (de la caméra) qui cadre, décide de ce qu’il faut voir. Très vite, le spectateur, se prenant au jeu, attend que le trublion réapparaisse, perturbant de la sorte les plans du film dont il n’est pas le sujet. Dans ce jeu de va-et-vient, qui tisse une relation dialectique entre le visible et l’invisible, l’absence de Charlot devient dès lors aussi tangible que sa présence.

« Le propre du visible est d’avoir une doublure d’invisible au sens strict, qu’il rend présent comme une certaine absence. » Maurice Merleau-Ponty 3 Maurice Merleau-Ponty, 1964, L’œil et l’esprit, éd. Gallimard, Paris, p. 85.

En d’autres termes, toute construction du visible, toute présence iconique, toute représentation implique une part d’invisible, une forme d’absence ou une présence plus réelle encore, hors champ, que celle de l’image définie traditionnellement comme visible. En 1977, commentant laconiquement les photographies de son œuvre The Ligthning Field parues dans Artforum, Walter De Maria préfère rappeler ce qui est sans doute loin d’être évident lorsque l’on parle d’art : « L’invisible est réel » 4 W. De Maria, mars 1980, The Lightning Field in Artforum vol. XVIII, n° 8. On trouve une traduction française de la totalité des textes qui accompagnaient les clichés de l’œuvre in situ dans le catalogue, 1987, L’Époque, la mode, la morale, la passion. Aspects de l’art d’aujourd’hui, 1977– 1987, exposition au Musée national d’art moderne Centre G. Pompidou, du 21 mai au 17 août 1987, Paris, 1987, pp. 146 –148.. En accord avec de nombreux artistes du Earth Art américain, influencés par la phénoménologie de Merleau-Ponty, il s’agit bien de mettre l’accent sur une expérience sensible qui dépasse le cadre de la « pure visibilité » 5 Pour plus de détails sur ce concept voir notamment www.universalis.fr/ encyclopedie / espace-architectureet-esthetique/..

Depuis le film de Lerhman de 1914, les manifestations de l’invisible dans les arts visuels se sont multipliées et ont initié l’un des paradigmes de la création contemporaine. De l’inframince duchampien aux dispositifs énergétiques de l’Arte Povera, en passant par l’Action Painting de Pollock, l’image a assumé une forme d’incomplétude par rapport à ce qui, jusque-là, semblait la définir. En se faisant « Gestaltung » (« Forme en formation ») plutôt que « Gestalt » (« théorie de la Forme » liée à la « pure visibilité » 6 Daniel Lagoutte revient sur les origines et les enjeux esthétiques de la « théorie de la Forme » et de la « pure visibilité » dans son Introduction à l’histoire de l’art, 2001, éd. Hachette, Paris, pp. 66 – 68 ; pp. 85 – 88. Il y rappelle notamment qu’ici, « le discours traditionnel de l’histoire de l’art ne serait que le récit des conditions d’acceptation des bonnes formes et du refus des mauvaises formes, ou encore le récit d’une boniformisation, selon le terme inauguré par Fernande Saint-Martin (1990,La Théorie de la Gestalt et l’artvisuel) », p. 67. En partant de la phénoménologie de Merleau-Ponty, il donne également, dans ces pages, une définition de la « Gestaltung », pp. 72 –73.), l’oeuvre s’est ouverte à un environnement où toutes les données de l’existence (ou de l’expérience), si aléatoires et invisibles soient-elles, devinrent à la fois constitutives de la pratique et de l’objet ou de l’image produits. Les raisons en sont nombreuses et appelleraient à être, bien sûr, affinées en fonction des recherches et selon la sensibilité de chacun des artistes. Néanmoins, on peut rappeler brièvement que certaines avancées de la science (de la physique quantique à la relativité d’Einstein), et leurs relations avec l’art constituent des jalons ; de même, les révolutions opérées dans le domaine des sciences humaines — notamment l’invention de la psychanalyse, de la sémiologie et du structuralisme —, n’ont pas échappé aux « artistes de l’invisible ».

« J’ai commencé à penser que l’information peut être intéressante en soi et n’a pas besoin d’être visuelle comme dans le Cubisme, etc. ‹ art ›. » John Baldessari 7 J. Baldessari cité par Lucy R. Lippard, 2001 (rééd.), Six Years : The Dematerialization Of the Art Object from 1966 to 1972, éd. University of California Press, Londres, p. xii.

En tant que complément et non stricte opposition au visible, la présence de l’invisible dans l’art existait bien avant les expressions radicales de la création des années 60. Le paradigme de la « conquête du visible » (passant, dès la Renaissance, par une rationalisation de l’espace pictural) aurait omis de parler, du moins dans un grand pan de l’histoire de l’art, des apparitions de l’invisible. En se référant notamment à l’oeuvre de Dürer, Georges Didi-Huberman rappelle ce manque : « On croit en général que l’attention des artistes de la Renaissance à l’égard de la nature — leur passion notoire pour l’anatomie, la perspective, la théorie des proportions, etc. — avait eu pour seul enjeu la restitution correcte de tout ce que nous voyons autour de nous. Mais on pourrait dire exactement le contraire » 8 Georges Didi-Huberman, 2002, Être Crâne, éd. de Minuit, Paris, p. 21.. Certes, le contexte de travail du graveur allemand est bien différent de celui des artistes de la fin du XXe siècle, et l’on peut raisonnablement penser qu’il donnât forme à l’invisible pour scruter les arcanes de la visibilité : « [qu’est-ce que] procéder au ‹ renversement de la tête ›, écrit Dürer, si ce n’est renverser le fondement de la visibilité elle-même ? » 9 A. Dürer, cité par G. Didi-Huberman, Ibid., p. 28..

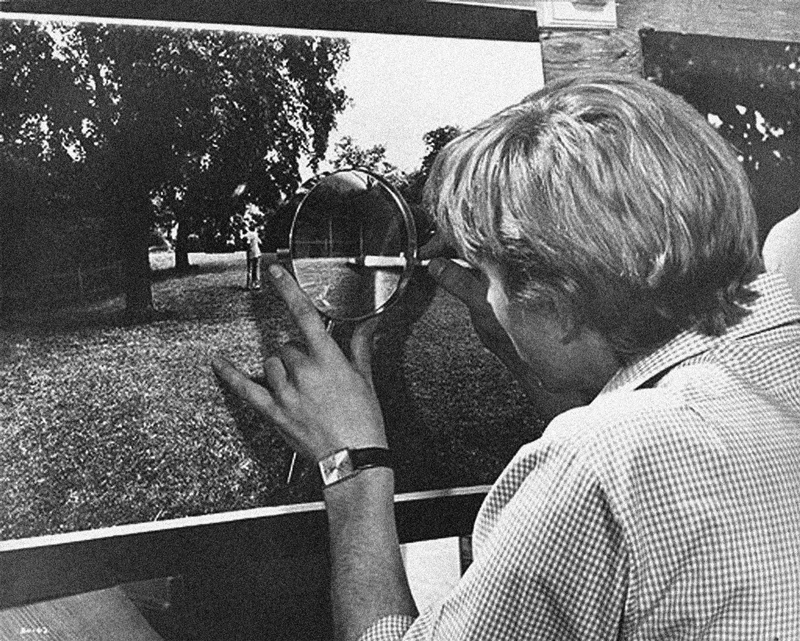

Pour autant, qu’il s’agisse d’Antonioni qui tourne Blow Up en 1966, des récits plastiques de Fayçal Baghriche, des « bricolages » de Richard Fauguet ou de l’art du réseau de Christophe Bruno dans les années 2000 – 2010, il importe toujours d’interroger la forme dans sa relation au réel — « le fond de la forme » —, et d’offrir au spectateur les moyens de questionner à son tour ce réel.

Ainsi, une certaine histoire de l’art apparaît au service de nos pulsions scopiques en organisant une histoire de la visibilité (qui trouve, dans notre société contemporaine, des développements vertigineux) 10 Sur cette question voir Gérard Wajcman, 2010, L’œil absolu, éd. Denoël, Paris. À l’heure de la vidéosurveillance dans laquelle « la science et la technique ont bricolé un dieu omnivoyant », et à partir de l’idée que « voir est une arme de pouvoir », l’auteur « explore et questionne l’idéologie de l’hypervisible » (quatrième de couverture).. Orientant notre regard dans une certaine direction, cette histoire nous conduit, finalement, à « ne rien y voir » de ce qui est en jeu dans l’œuvre — comme l’a si bien souligné Daniel Arasse 11 D. Arasse, On n’y voit rien — Descriptions, op. cit. —, d’autant que les artistes n’ont que faire de ces cadres : comme tout chercheur, ils se frottent au réel, inventent leur langage, expérimentent.

« Le visible ouvre nos regards sur l’invisible. » Anaxagore

La plate-forme de recherche de l’ÉSA Pyrénées — site de Tarbes — L’Observatoire des regards — trouve son origine dans ce moteur de la pratique artistique et de son lien au spectateur : le regard. Dans les différents chantiers mis en oeuvre (« Sky to Sky », « Art & Céramique », « À la recherche des Lucioles »…), le regard est sans cesse mis en question. Que voit-on ? Que regarde-t-on ? Qui regarde quoi ? 12 Pour plus de détails sur ces chantiers de recherche voir www.esapyrenees.fr

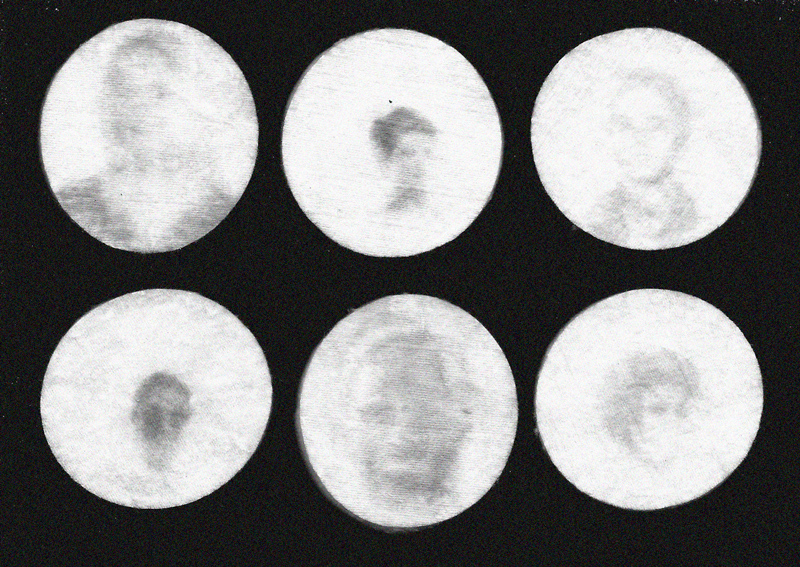

Le séminaire du même nom s’est basé, pour sa première année, sur ces interrogations. En prenant pour fil conducteur la notion d’invisible afin de travailler encore ces questions, notamment en invitant des artistes et des scientifiques, il s’est agi de voir comment les frottements peuvent se révéler opérants entre différents champs de la recherche, plastique ou scientifique, et d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexions à nos étudiants.

Les articles et images qui suivent questionnent ainsi la notion d’invisible non pas seulement dans le champ de l’art, mais encore dans le domaine de l’archéologie, de l’économie du marché de l’art ou du réseau. Les livraisons témoignent également, dans une articulation affirmée entre recherche et pédagogie, de formes produites par les étudiants tout au long de cette année, en particulier dans le contexte de la plate-forme de recherche de L’Observatoire des regards.

Plutôt que de donner des réponses, il s’agit ici de se laisser aller au jeu de la friction au sens où l’entendait Aby Warburg pour qui — rappelons-le au passage —, l’histoire de l’art était une discipline travaillant sur des fantômes 13 Voir en particulier A. Warburg, 2011, Miroirs de faille, à Rome avec Giordano Bruno et Edouard Manet, 1928 – 29, éd. les presses du réel, Paris..

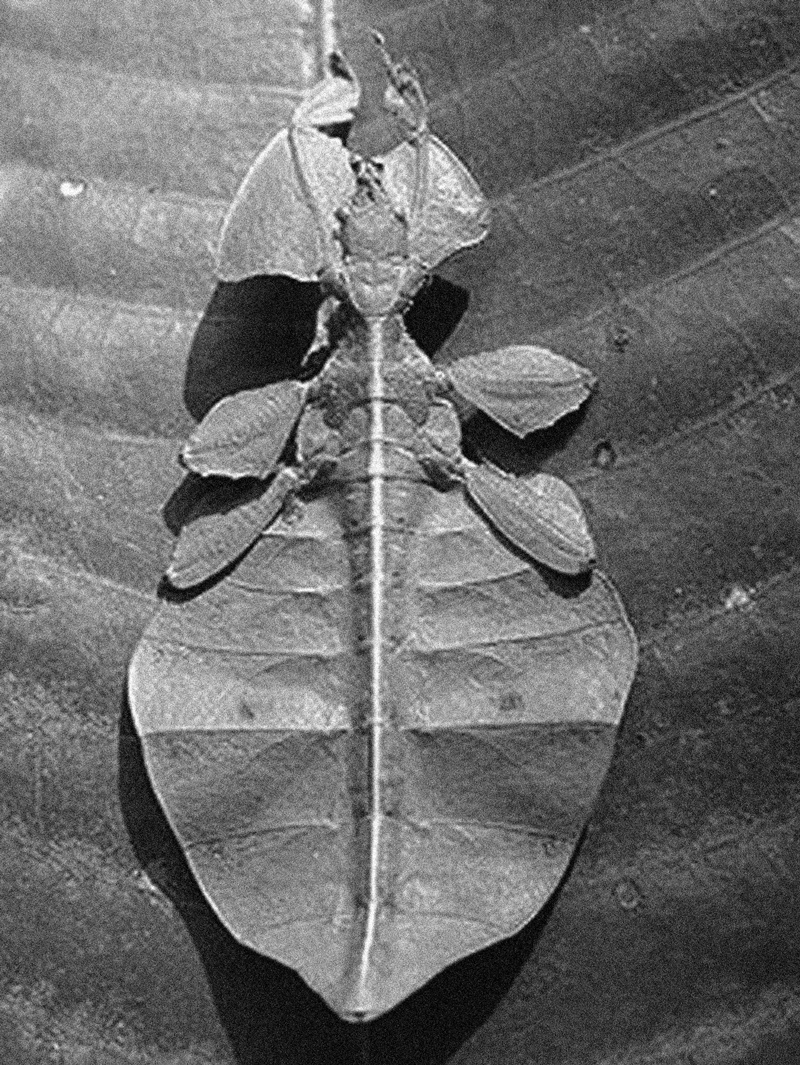

Tel un phasme, l’image, prétendument visuelle, dissimule. La mettre en perspective avec un environnement ne se limitant pas au champ de « l’histoire de l’art visuel », la « frotter » à ce qui [la et nous] regarde 14 Nous reprenons ici partiellement le titre de l’essai de G. Didi-Huberman, 1992, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, éd. de Minuit, Paris., c’est vouloir prendre en compte une anthropologie du regard où l’invisible a un rôle incontestable.